category archives : ブログ

2018.10.04

実は時々自分を励ましている。

夜の自分の店が好きだ。

正確に言うと外から見る夜のbbbが好きだ。

決して明るくはない住宅街の中にぽっとオレンジ色の明かりが灯っていて、その光景に自分で安心している。

よく取材などで「理想のお店は?」とか「どんなお店にして行きたいですか?」と聞かれるけれど上手く答えられない。

理想なんてあまりなくてただ長く続けられればいいと思っている。無愛想ですみません。

ただ最近、夜の店を見ていたら自分の住んでいる近所にこんな本屋があったら嬉しいだろうなと思った。

100円から文庫が買えて、大正や昭和の本があって、絵本があって、料理やマンガの本もあって、数万円するアート本もあって、

混沌としているけれど、そんな一言で言い表せられない店が近所にあったらいいなと思う。

学生だったら通っていただろうと思う。こんな本屋に。

そのオレンジの灯りを見て、実はそうやって時々自分を励ましている。

「悪くないじゃないか」と。

もちろんまだまだ満足なんてしていないし、いい店なんですと自慢したいわけじゃない。

ただ、その灯りが僕の背中を押してくれる時がある。

2018.08.28

アルテリ六号

熊本は橙書店発の文芸誌「アルテリ」の六号が好評です。

六号では創刊からこの文芸誌に協力していて、2018年2月に亡くなられた作家の石牟礼道子さんを追悼しています。

文章を寄せたそれぞれの人が石牟礼さんとの思い出を綴っています。

「アルテリ」では僕が個人的に毎号楽しみにしている執筆者の方がいて、その方は浪床敬子さんと言います。

プロフィールには「私人」と書かれていて、詩人でもなく、作家でもなく、評論家でもありません。

もちろん僕はお会いしたことはないし、どんな人かも存じません。

けれどこの方の書く文章に僕は毎号心を揺さぶられています。

浪床さんは生と死の間を慎ましく、けれど力強く生きている生命を描いていて、それは瀬戸内寂聴さんの言葉を借りれば「切に生きる」人々を描いていて、それが半年に一度、僕の心を揺さぶります。

六号では浪床さんは亡くなるひと月ほど前の石牟礼さんの施設を訪れ、その会話を記していました。

「俳句ば一つ・・・作りかけとります。完成させんばいかん」

「いま完成させますか」と促す。

<雲の上は 今日も田植えぞ 花まんま>

「こまんか時、天気のよか日に花をつんで、男の子たちを集めておままごとをしよりました。『花ばごちそうするけん、遊びにおいで』と」

「その風景が、今思い出す一番幸せな時ですか?」

「はい。そうですねぇ」

僕はこの会話に自分も最後の時には少年時代を思い出すのだろうかと考えずにはおれず、今、家や近所で友達と遊び回っている一年生の小さな娘も、彼女がこの世にさようならを告げる時にこの風景を思い出すのかも知れないと考えずにはおれず、死や幸福について思いを巡らせ、そして言葉を書き記すことの素晴らしさと重みをこの本から受け取っています。

2018.07.21

本はゆっくりだからいいと思う。

先日閉店間際にお客様が入ってきて、店を一周すると唐突に質問された。

足取りで本を買いに来たわけではないことがわかっていた。

「本を早く読むにはどうすればいいでしょうか?一冊を読むのに一ヶ月かかることもあって。一週間で何冊も読んでしまう人がいると聞いたのですが、どうすればいいでしょうか?」

そんな質問をされたことは初めてだったのと彼女が何か急いでいる風だったので面食らったのだけれど、

「早く読もうと思ったことがないのでわからないです。僕も一ヶ月かかることはありますよ。ゆっくりでいいんじゃないでしょうか」と冷静に答えた。

彼女は少し意外な表情をして、「そうですか。ゆっくりでいいですか。わかりました。」と言って足早に去っていった。

この出来事はさて置き、本はゆっくりだからいいと思う。

飛行機ではなく、船のようにゆっくりと進んで行く。

そこから見える風景は何ものにも代えがたい。

結末には容易にたどり着かず、重く、かさばり、こすっても何も出てこない。

時間をかけることを半ば強制してくる。

いかに早く目的のものに辿り着くことが優先される世界でこんなに時代に逆行しているメディアは他にない。

ゆっくりと、たった一枚の紙をめくるときに感じるその圧倒的な重さ、それを感じられている時、僕は今を生きいていると思う。

2018.07.12

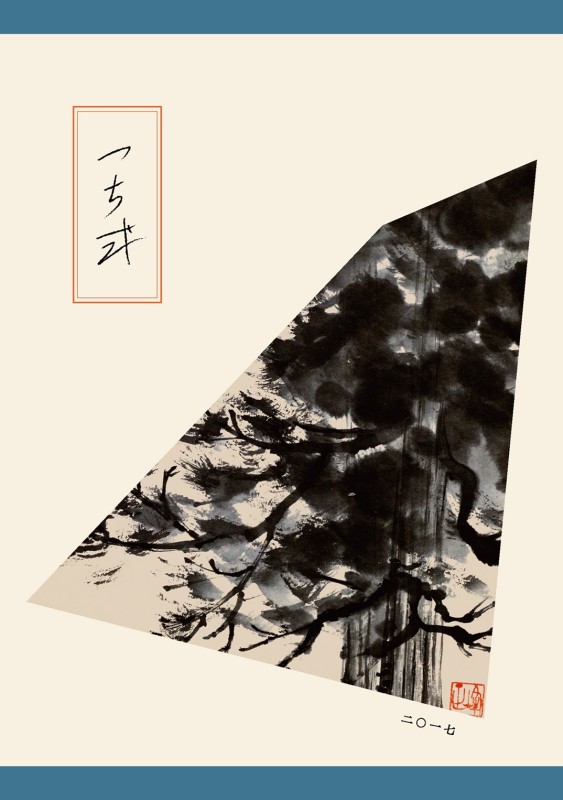

「つち式」とそれぞれの役割

創刊から間もなく一ヶ月経つがこの本を一言で紹介するのは難しい。

けれど、この本を読むべき人がどこかにいる様に感じ(もちろんそれは一人ではない)、この本自身もその人の元に収まりたい、と訴えているような不思議な力をこの本は放っている。

どのような本か、と問われればやはり次の文を引用したい。

『二〇一七年、わたしは米、大豆、鶏卵を自給した。

このことで、わたしの中に何かが決定的に生じた。いわばこれはある種の自信である。社会的な、ではなく生物的な自信が。一生物としての充足感といいかえてもいい。わたしははじめて人間になれた気がした。何者かではなく、ひとかどのホモ・サピエンスに。』

著者の東さんは1991年生まれの大阪出身で、2015年に奈良県宇陀市に移住し、上記のように稲作や養鶏をして暮らしている。

東さんは高校を中退し、その後の留学も途中で帰国し、大学も卒業を迎える前に辞めている。

大学を辞める頃には田んぼや畑をやることをぼんやり考えていて、奈良の田舎に行っては移住先を探していた。

そして宇陀市のある土地とある翁に出会い、野良仕事の手ほどきを受け、自給を始めるに至る。

本書では稲作、養鶏、生物との交わり、その一年間の出来事が日記のように記されている。

学校がつまらない人は田んぼをやろう、田舎で暮らそう、自然最高、やりがいを探そう、なんてことは微塵も書かれていない。

淡々と自然や生物(マムシや土竜、田んぼの昆虫、そして鶏)との関わりを綴っている。(その関わりを読むだけでも十分に面白い。)

ただ一つ、上記に垣間見れるように、「俺は今生きている、ここで生きていく」という「宣言」を静かに叩きつけている。

その宣言はこの小さな本の読者の心を掴むには恐らく十分すぎるほど力強いものだ。

「自分で稲や鶏を育て食べることはやりがい、生きがいがあります。僕にとって他の何よりも自給することにそれを感じます。自身の生存に関わることなので、いわゆる仕事をして感じるやりがい、生きがいとは異なる気もしますが。」

僕のやりがいを感じるか、という簡潔な質問に東さんはこう答えてくれた。

そしてもう一つ、僕は、彼は彼の「役割」を全うしているように感じられた。

彼は自分の役割を見つけ、そこに未だかつてない喜びを感じている。

翁の仕事を引き継いだ役割、米や鶏や野菜、この土地自体に対して自分の仕事をする役割がある、と仰った。

自分のやるべきことを喜びを持って向き合っている人を僕は尊敬する。

そういう人が書いた本だから、出来るだけ近くにも遠くにも届けたい。

2018.06.10

4周年

画家が何もない真っ白いキャンバスに色を、重ねていく。

最初のイメージはあるが、色が動き出すと、彼は絵がどこへ向かっているのかは分からない。

終わりの見えない孤独な旅を楽しもうと彼は絵と対話を始める。

小説家が何もない真っ白い原稿用紙に言葉を、連ねていく。

最初のイメージはあるが、次第に人や風景が動き出すと、彼はもうこの物語がどこへ向かっているのかは分からない。

その物語が心のある一点に到達するまで彼は言葉たちとたった一人で向き合わなくてはならない。

4年前にマンションの一室でお店を始めた時も、2年前に移転をして今の場所に移ったときも、部屋は真っ白で何もなかった。

家族や友人に手伝ってもらって本棚を運び込み、一人で黙々と本を並べた。

確か、今日のように蒸し暑い日々で、紫陽花が街の隙間を埋めるように咲いていた。

やがて部屋は色づいて、言葉が溢れた。

そこへ人がポツポツと入るようになって部屋が店になり、心臓のようにゆっくりと動き始めた。

一冊の文庫本が売れるだけで嬉しかった。

それから本を置かせて欲しいという人が現れたり、絵を飾らせて欲しいと言われたり、お店の写真を撮りたいという人が現れた。

一人で店を開け、人々がやって来て、帰っていき、一人で店を閉める。

孤独だと言えば孤独だし、けれど楽しいと言えば凄く楽しい。

経済的な心配はいつも背中につきまとっている。一年後にどうなっているのかさえ正直分からない。けれどそんな事はどうでもいい。

お店に溢れる言葉や、人々がやってくることで生まれる音に、飲み込まれてしまいたい。

塗り重ねられていく絵のように、終わりのない物語のように、そして毎日ページをめくるようにこの店を続けていきたい。

どこへ向かっているのかは分からない。

目標は、と問われれば続けていくこと以外にない。

心臓が止まるまで。

copyright © blackbird books all rights reserveds.