category archives : ブログ

2026.01.11

店を続けるための考察、あるいは実践。

2026.1.11

こんなに冷たい風がびゅんびゅん吹いている日にも本を買ってくれる人がいる。

ありがとうございます。

2026.1.11

今年はお客さんに話しかけていきたい。ほどほどに。

会話というよりも声がけみたいな。

昨日は素敵なトートを持ったお客さんがいらしたけれど、「そのトートいいですねー」と言えなかった。

2025.12.2

怒りや悲しみは仕入れの動機になり得る。

2025.11.12

どんな物事にも言えることだが、オリジナルな本屋というものは存在しない。

大手チェーンも、独立書店も、古本屋も、どんな本屋も既存の本屋の影響を受けて存在している。

当店は世界にひとつしかないが、世界に無数にある本屋のひとつに過ぎず、今ある本屋や過去に見聞きした本屋があって、成り立っている。どこからか始まった原初の本屋の流れの中にいる。その流れの中にいることが嬉しいし光栄に思う。

戦争や暴力もその世界の流れの中にある。願わくば、その連鎖を断ち切って未来へ流れて着いてほしい。

本屋はその無数にある鎖を断ち切ることが出来る一つの手段だと思う。

2025.11.12

本など読まないという人が世の中にはゴマンといることを忘れてはいけない。

そのことが商売と結びつくのかは分からないとしても。

2025.10.19

大して今は飲みたくもない珈琲を飲む時間。

なんとも苦々しい。

2025.10.15

知り合いの店から紹介されて来る人が時々いる。

「あそこの喫茶店に紹介されて」、「あそこのカフェで教えてもらって」、「あそこの本屋さんに聞いて」、来ました。

今一番嬉しいかもしれない。

商売はそんな風に繋がっていたことを思い出させてくれる。

2025.6.7

ゆくゆくはスマホのない生活に戻したいと言っている人がいて、確かになあと思う。

SNSに限界を感じている。

投稿するのはよいのだが、タイムラインを追うのがしんどくなってきた。

SNS、特にインスタなしで商売するのは現状難しいけれど、ゆくゆくはやめたい。

関連する話だと、SNSは本の紹介をしたり、お店の宣伝をしているわけだが、自己主張や自意識が出てしまうので、それもなくしたい。

お店の名前すら消したいと思うことがある。ただの路地にある本屋になりたい。無名の、透明の。

2025.3.8

コンビニのイートインスペースでコーヒーを飲みながら新聞を広げている人をよく見るようになった。

いい時間を過ごしているなと思う。

200pや300p、時には500pを超えるような小説を買っていくお客さんを見送る。

これからあれを読むのかあと思う。贅沢な時間を過ごすのだなあと思う。

読む時間も、読める本も、限られている。人生は有限だから。

有限の時間を本を読むことに充てるのはとてもいいなと思う。

みんな本を読んでいれば平和なのになと思う。

2025.2.21

お店という内部に引き篭もり、外部からやって来る客をただ待っている。

外部からやってくる者はその殻を破らねければならない。

破ってもらわないと私は食べていくことが出来ない。

その殻の厚みは店によって様々だ。

実感と経験から、その殻は柔らかすぎず、硬すぎず、が良いように思える。

インターネットという便利なものがあり、私は内部から外部へ発信している。

それは殻の厚みとは無関係に発信される。その信号を受け取るかはまた、外部の者に委ねられる。

受け取ったとしても、足を運ぶかはわからない。殻を破るかはわからない。

逆説的に言えば、殻がなければ商売とは言えないだろう。それは別の仕事になる。

一方、内部にも外部へ通じる道がある。それはまさしく本である。

そして本を開くかもまた、外部の者に委ねられる。外からやって来たものが内へ入り、また外への扉を開いていく。

外部と内部のはざまで私は何をしているのか。

私に出来ることは何なのか。扉をたくさん用意しておくことなのか。

世界中でいまこの瞬間にも書物が開かれているのに、一向に争いがやまないのは何故なのか。

私の商売は世の役には立たないのか。

2025.1.16

お店=自分、みたいな感覚が始めた頃はあったと思う。

数年前からお店と自分を切り離して見られるようになった。

持ちつ持たれつの関係。

親子というよりも植物との関係に近い。

木を育てる感覚。そして木に生かされている。

2024.12.29

いいお店を作りたいというよりも、いい仕事をしていきたい。

いいお店、というのは客観的な視点に過ぎないけど、いい仕事は主観的な手応えがある。

その手応えさえあれば、やっていけるではないか。

2024.11.21

娘がテスト期間に。僕たち親も娘の生活に合わせるので時間が不規則になる。

寝不足は確実に仕事に影響する。それを表に出さないのがプロフェッショナルということなのかも知れないが、

僕はそれを表に出したい。仕事や棚にどう影響するのかを見たい。

嬉しいことや悲しいことがあったら隠さずそれを仕事に反映させてみたい。

2024.11.21

私が死んでも世界はそのままあり、娘たちは生きていく。彼女たちの記憶で生きていければ良い。

bbbがなくなってもやはり世界はそのままあるだろう。人々の記憶に残るかと言われれば自信がない。

では何が残るか。やはり本が残る。そしてこのお店で買ったという記憶がほんの少しの人にもでも残れば嬉しい。

本が残ると言っても残る本でなければならない。残る本とはどういう本だろう。ということを時々考える。

2024.10.26

本やお店ではなく、私個人に興味を持って来られる方がたまにおられる。

個人店だから、私とお店は不可分だが、それでも戸惑う。

出来れば気配を消したいのだが、自分の言葉で本を紹介しているのだから、

それは不可能だろう。

2024.10.2

カレンダーを置くか迷っている。

昨年までは普通に置いていたのに。

我ながら面倒臭い人やなと思う。

2024.8.31

台風や地震などの災害でたまに目にするニュース。

田んぼを見に行った人が川に流されたり、お店を見に行って家屋が倒壊して下敷きになったり。

なんで見にいくのかな、と昔は分からなかった。

理屈は分かるけれど、理解は出来なかった。

でも今は行動してしまう気持ちが分かる。

それでご飯を食べたり、電気代を払ったり、税金を払ったり、家族を養っているわけだから。

明日からどうしよう、と心配になれば行動してしまうだろう。

2024.8.7

aさんがxという本を買って出ていく。

入れ違いにbさんが入ってきてまたxという本が買われていく。

xという本を通じて2人の間に通路が出来る。

その通路を知っているのは自分だけだ。その通路を作っていくことは種を蒔いていくことに似ている。

それを仕事と呼んでもいい。お金を数えることに気を取られすぎるとその仕事を忘れがちになる。

2024.8.7

取材などで時々、寡黙な方ですねと言われる。

ちょっと調べれば分かることを聞かれても答える気にはならないし、初対面の人に自分のことをベラベラとしゃべる気にもなれない。

めんどくさい奴と思われても仕方ないと思ってる。

2024.7.21

密度を濃くしたい

もともと限られた空間なのだから

もともと器用ではないのだから

2024.7.15

書店経営は、食べていくための手段である同時に創造的でなければならない。

そうでなければこの孤独を説明することは出来ない。

書店に限った話ではないだろうけど。

2024.6.26

朝、シャッターを開けると運動が始まる。

人が入って来ると当然、摩擦があり、並走があり、休憩があり、妨害があり、快楽がある。

その運動はシャッターを閉じるまで終わらない。

くたくたになって家路に着く。

2024.6.16

Mさんに10周年を伝えたかった。

まだ若いやん、まだまだこれからやん、って言うてほしかった。

2024.6.16

写真を撮ることが暴力を伴うことに自覚のない人が多すぎる。

2024.6.16

話を聞くことが仕事のひとつ。

カウンターでお客さんの話に耳を立てる。家で、職場で、皆いろいろ抱えている。

ぼくは自分の話をするよりも人の話を聞くほうが好きなので性に合っているのかも知れない。

2024.6.13

下校途中の子どもたちが猫じゃらしを引っこ抜いてカウンターになカウンターに並べて帰る。

2024.5.23

がらんどうの空白の部屋へ友人に手伝ってもらい本棚を運び込み、本を並べ、ビラを配ったり、インターネットやらを使ったりして、やがて人が訪れるようになった。金を貰い、本を渡す。その金で家賃を払い、ご飯を食べる。時々、やって来る人々と短い話をする。そういう営みを続けている。何もなかった部屋から始まった。

何もない土地に誰かが木を植え、花の種を蒔き、水を引き、やがて生き物が集まるようになった。そこでは生死が繰り返され、無数の会話が生まれ、無数の足音が通り過ぎ、緑が人々を包み込むように、ただ、そこにあった。はずだ。そうした人や自然の想いや記憶を破壊する大きな力。開発と呼ぶのか、戦争と呼ぶのか、金と呼ぶのか、なんでもいいけれど人がつくった得体の知れない、姿形のわからない、大きなもの。そういうものに抗い続けたい。どうやって?

2024.5.7

GWも土日も平日も、何も変わらない店がいい店かもしれない。

2024.5.5

春になると入り口の扉を開けておく。

風やお客さんと一緒に落ち葉やら虫やらが入って来る。

2024.5.1

およそ5年ぶりのお客さまがいらっしゃる。

お互い元気でよかったと語り合う。

そういう些細な出来事が店を生き返らせる。

2024.4.14

政府与党のやる事なす事、あらゆる物事が呪いのように俺を蝕んでいく。

苦痛で仕方がない。

岸田訪米の提灯記事を書くメディアも同様である。

全員生き埋めにしてやりたい。

春の空気をもっと味わいたい。

2024.4.14

SNSでちまちまと本を紹介している。

いいね(嫌いな言葉だ)がつく本よりもつかない本が得てして売れる。

そういう本がうちの店を形作っていると思う。

2024.3.3

腕を組みながら店内を歩いている人を見ると物凄く不快な気分になる。

僕もお店に行った時にそうする癖があるので、やめようと思う。

不快な気分をさせて来たお店の人たちには申し訳なく思う。

2024.2.29 閏

静かに仕事をしたい。

大切な声と音を聞き逃さないように。

2024.2.18

これは売れる!と思ったのものが全く売れないことがある。

それは社会の流れとか空気とかを読めていないわけではなく、

うちに来てくれているお客さんひとりひとりの想いを汲み取れていないのだと思う。

まだまだだ。

2024.2.14

zineやリトルプレスの取り扱いについてこの一年悩んでいる。

潮時かも知れない。ストレスのかかっているのが分かる。

2024.2.14

何をしていてもガザのことを考えてしまう。

そしてそういうお客さんのための本を用意しておきたい。

抵抗する力をつける本。想像力を鍛える本。

2024.2.4

3歳から5歳くらいの子どもたち。

貼り切って絵本をレジに持ってくるが「ありがとう」「さよなら」がなかなか口に出せない。

それを待つ大人の勇気。

2024.2.4

変わらずやり続けることも大事だが、変わる勇気を持つことも大事。

そして、己が日々砂上の楼閣のように変わり続けていることを自覚することも大事。

身体も心も変わらずにいることは出来ない。

2024.2.3

本を売っているとみんな平和がいいんだな、みんな日々闘っているんだなと分かる。

2024.1.21

幼児の頃から見ていた子が隣の小学校に入学することがある。

通学路に本屋があること、自分がいることで、緊張を和らげることが出来ればいいと思う。

親御さんには(つまりこの方はお客さん)少しの安心に繋がればいいなと思う。

そういう風に町は出来てきたのだろう。

2024.1.21

何度か見かけるようになった方にレジで声をかけるようにしている。

ただ、お礼を言いたくて。

案外向こうも嬉しそうにしてくれる。

実はね、と意外な話が始まることもある。

2024.1.17

阪神淡路大震災から29年経った。あの日を忘れたことはない。

1995年は毎日が永遠のように感じた。

何かこう書くと唐突かも知れないが、あの日、僕の少年時代は終わったと思った。

2024.1.9

昨日のこと。

昼過ぎ。お店を友人に任せ、家族と今宮戎に向かった。

言わずと知れた、大阪が誇る古い神社で、商売の神様を祀っている。

十日戎と言って、九日から十一日の間に全国から100万人を超える参拝者が集まるらしい。

西宮にもえべっさんがいる。

商売をするものとして知ってはいたが、熱狂と人混みが苦手、何より店の営業を優先しているからわざわざ行く気にもなれなかった。そもそも神頼みをするほど信仰心も何も持っていない。

けれど今年は都合が付くし、行く気になった。(それでも十日戎の本番は避けたが)

今年はお店も10年目で、心境の変化もある。昨今の状況では神頼みもしたくなる。

何もしないよりは、神様に挨拶だけでもしておこうと思った。

屋台がまだ開いていなくて、子どもたちにはつまらない思いをさせた。

2024.1.9

一月六日、新年最初のお客様はこの2、3年でよく見かけるようになった青年。

オープンして間も無く入店していたので心待ちにしていたのか、予定に組み込んでいてくれたのだろう。

その期待に応えられているのか、不安になる。いつものように数冊買ってくれた。

ほとんど奇跡みたいなことだ、年始から本を買いに行くことを楽しみにしていたなんて。

2023.12.23

「かわいい」を聞き飽きている。

入り口で「かわいい」、入って「かわいい」、本を見て「かわいい」。

目に入るもの全てが「かわいい」。

うちは別にかわいくないし、本はもちろんかわいくない。俺は言うまでもない。

今、チェーン店でなければ、場末の喫茶店、雀荘、古道具屋、あらゆる店が「かわいい」の対象だ。

「かわいい」という人は散々「かわいい」を連発した後、いつの間にか店から消えている。

愚痴は置いておいて、何故「かわいい」のかを少し真面目に考えてみた。

「かわいい」は便利なのだろう。

その一言で全てを表現出来る。

「かわいい」は何もかもを包み込む。

「おしゃれ」「かっこいい」「見たい」「見たことない」「触りたい」「欲しい」「ばえる」「幾ら?」「美味しそう」「小さい」

全て「かわいい」の一言で片付けられる。

人は便利なものに慣れるとなかなかそこから抜け出せない。

スマホ、車、コンビニ、

道具や生活が便利になり、今では言葉も便利なものになった。

「捜査中なのでコメントは控えます」

なんて便利なのだろう。お前の考えを聞いているのに!

その中でも「かわいい」は圧倒的に大衆の支持を得ている。

その便利な言葉に心をすり減らされている俺は何なのか。

しかし「かわいい」に迎合するわけにはいかない。

便利に寄れば寄るほどうちの寿命は短くなるだろう。

「本」は現代において「便利」とは恐らく最も遠い場所にある。

重く、時間を奪われ、何よりスマホを手から放さなければならない。

そこに書かれてる言葉、写し出された芸術、全てが「便利」を拒否している。

”だからこそ”無くならないし、熱心な読者やコレクターがいるのだ。

「便利」「かわいい」の裏で葬られたたくさんの物事、時間。失ったものは大きい。

本はまだそれらを簡単には手放さない。

そんなものに囲まれている店がかわいいはずがないのだ。

2023.12.14

午前中、この3ヶ月で二、三度ほど来ている婦人が入店。

恐らく母親と同じくらいだろう。銀色の髪は短くカットされ、黒縁の眼鏡、紺色のマフラー、白のニット、グレーのパンツという格好で、無駄の無い洗練された印象を受ける。「こんにちは」と笑みを浮かべはっきりした口調で喋る。会ったことはないが写真で見る平松洋子に似ている。

店をひと回りして、カウンターの隅に置いてる「(旧)クウネル」の全冊セットを見つけ、「これ売り物?」と聞いてきた。「はい、全冊揃ってます、4万円です」と答える。「いい雑誌。昔手放しちゃったけど、また読みたいなと思ってたの。ちょっと高いな、どうしようかな」と彼女は考え込んだ。「でも持って帰れないな」「近所ですか?運びますよ」「駿台の向こうの、一階にインドカレー屋さんと喫茶店が入ってるマンション、分かる?ブルーの屋根の」「分かります。持っていきますよ」

彼女はしばらく思案しながらまわりを見て、「このしめ縄、愛媛のじゃない?」と言った。

「そうです、ご存知なんですか?」

「愛媛に住んでいたの。これ作っている人、知ってるわ。おじいさん」

妻が知り合って愛媛で買い付けて来ているんですと、仕入れの経緯を説明した。彼女は感心して話を聞き、またクウネルの背表紙を眺めた。5千円おまけしますよ、と私は言った。

「わかった、思わぬ出費だけど、いただくわ」と彼女は言った。あるかなと言いながらキャッシュで払い、名前と住所をメモする。「後でお客さんのいない隙に持っていきます」と私は言った。

それから正午前に客がひき、私は雑誌をコンテナに積み込み、300mほどの距離を汗をかきながらそれを運んだ。マンションのエントランスで電話をし、4階の部屋に通された。ドアを開けると履き物はひとつだけ、塵一つ落ちていない。水の張ったガラスの花器が無造作にさりげなく置いてあり、少し大きめの白いユリが挿してあった。廊下の向こう、リビングの入り口にはクリーム色のリネンの布がかかっていて、木製の椅子の足が見えている。

玄関に雑誌を運び込むと、「これお礼」と言って紙袋に入った林檎を持たせてくれた。「UFOみたいに横にカットすると、皮も美味しくて食感もいいの。知ってる?」と言われ、私は「知らなかったです」と答えた。

林檎の美味しい食べ方はもちろん、彼女がどうして大阪の片隅でひとりで暮らしているのか、いつ愛媛から来たのか、どうしたらそんなに愛嬌のある大人になれるのか、何も知らない。

店に戻り、林檎の香りを嗅いだ。いい仕事をしたと思った。

2023.12.7

関西蚤の市へ出店した。コロナの関係で4年ぶりの開催となった。

大きなイベントで少なくない売り上げも期待出来るので決まった時は喜んだが、開催日が近づくにつれてモヤモヤが止まらなくなった。このモヤモヤは何か、ずっと考え込んでいる。

初めての三日間開催(搬入・搬出を含めると五日間)、場所が変更、4年ぶり、ということで集客や客層が読めず準備が大変だったのだが、それ以上に生活時間が激変するため子ども2人を巻き込んで(妻の両親に手伝ってもらいながら)五日間を過ごすのが大変だった。

売上は悪くもないが特別良い売上でもなかった。イベントだ、お祭りだと人は集まっているが実際にお金を使っている人は多くはなかった。これだけの不景気と政府の無策が続き、年末を控えていれば財布の紐が固くなるのも仕方ないだろう。

モヤモヤは開催期間中にピークに達し、それは収まることはなかった。

ここに自分達の居場所はもう無いのだと感じた。主催者が変わったのではない。自分達が変わったのだ。

来年当店は10周年を迎える。10年間、色々あって、変化し続けて今がある。お客さんの顔ぶれもどんどん変わっていく。10年間でこれが自分達のスタイルなのだ、というのがようやく確立されて来た気がする。自分達のやりたいこと、自分達の売りたいもの、そういうものを何万人も集まるイベントに持っていき、売り捌くのは無理があるのだ。お店には本や花を求めてやって来るが、当然イベントではそうではない。何万人の人が自分達のブースの前を通り過ぎるが、興味を持ってくれるのはその内の何割でしかない。そして更にその内の何割かが店に来てれるかも知れないが、労力を考えるととても割に合わない。一年、いや半年分の売り上げを確保出来るとなれば次回も喜んで出店するがそういう訳でもない。他にも割り切れない問題が多すぎると感じた。

このブースに立っている間に、お店へ期待を持って来てくれた方がいたらどうしようと思った。元々そういう考えがあるのでイベント出店は控えているのだが、今回はまたそういう思いを強くした。荷物を店に持ち帰った時の安堵感が凄かった。自分達の居場所はここしか無いのだと思った。

2023.11.24

朝イチでスーツケースを持った自分よりも少し年上の方がやって来る。

こういう人は遠方からと決まっているので、会計を済ませた後、どちらからですか、と聞いてみる。

大分からだった。息子が大阪の大学に進学したので、用のついでに来た、SNSをいつも楽しみにしている、絶対来たかった、とのことだった。

SNSの普及が世の中を息苦しくしていると感じることもあるけれど、しっかりと恩恵も受けている。

実際、SNSなしではここまでやって来れなかった。

2023.11.22

やりたいことが山ほどあって、休んでる暇なんてない。

眠らない身体が欲しい。

でも次の休みには一日中寝ていたいと思う。

これは矛盾だろうか。

2023.11.16

まずは、そのスマホをしまうことだ。

ページを捲るのはそれからだ。

と直接言った方がいいのだろうか。

店にいる間ずっとスマホを握りしめる人が結構いて、最近気になるようになってきた。

前はそうでもなかったのだけれど。

2023.11.1

関大の学生ふたりが取材のためにやってくる。

以前からうちを利用してくれたいたらしいが、顔を覚えていなかった。申し訳なかった。

取材の内容は雑誌をはじめとするメディアのものとほとんど大差はないが、取材に対する姿勢はきちんとしたものだった。

インタビュアーによって出てくる言葉も変わる。もっと話したいと思うこともあれば、もう帰ってくれと思うこともある。今日の彼女たちとはもっと話してみたいと思った。

いつから始めたのか、どうして本屋なのか、本はいつから好きなのか、影響を受けた本や作家は、どうしてこの場所なのか、これからどうして行きたいのか、

そういうことを聞かれ、淡々と答えた。

ふたりは三冊ずつ本を買い、ひとりは花瓶も買ってくれた。

周りの友達も本を読むの、と聞いたら「あんまり読まない」と言われた。

2023.10.29

人生に終わりが来ることは確実で、避けようがない。それは決定事項だ。

だから、店がいつか終わることも決定事項。

そうすると、終わり方だとかどうやってその幕を閉じるか等は考えたところでほとんど意味がない。

いつ終わるのか分からないのだから。

やはりそのプロセス、道のりが大切だと思う。

2023.10.22

インボイスを登録していないことについて書き手や小さな版元から、申し訳ありませんというお声やメールが増えてきた。こういう関係は継続することが困難になるだろう。意図せずに上下関係が作られてしまう。一体誰がこのような社会を作っているのか。

2023.10.19

ウクライナの戦争も終わらない中で、パレスチナで酷いことが起こって、何やってんだろうって気持ちになるね。国内に目を向ければ武器を買い集めたり、万博だって言ったり、税金が酷いことに使われて、絶望的な気分になる。本屋なんてやってる場合なのか、ってなるね。何が出来るだろうとは考えるけど全く答えは出ない。この船はどこに向かっているのか。

2023.10.14

最後の時、ごめん、よりもありがとう、と終わりたい。

店も同じ。ごめんなさい、ではなく、ありがとうございました、で終わりたい。

2023.9.24

約8年前、週末にひっそり営業していたワンルームから今の路面(というかマンションの1F)に店を移した。

元々、ワンルームの店は仮住まいのつもりだった。

その頃比較的毎週のように来てくれていたお客さんがいて、彼女に店を移すことを告げると、「隠れ家みたいな雰囲気がよかったに」とその場で倒れるのではないかと思うくらい非常にショックを受けていた。

それ以来、彼女の姿を見ていない。

時々彼女の落ち込んだ姿を思い出す。何故だろう。

2023.9.22

音楽を聴かない日というのがない。

リズムを刻むように、メロディーを奏でるように、ノイズを蒔くように、サウンドを響かせるように商売をしたい。

それが出来たらどんなに素敵だろうと夢想することがある。

2023.9.22

グラスの縁を歩いているような感覚。

どうすればここから別の場所へ移ることが出来るのか。

2023.9.15

平日。

相方より少し遅れて六時半ごろに起きる。トイレに行き、顔を洗う。

相方が味噌汁を作る間に俺は昨夜の乾いた食器を片付ける。

それから果物を切って皿に盛り、ヨーグルトをかける。担当が逆の場合もある。

そうしている内に長女が起きてくる。長女は朝が得意ではない。着替えをしたり、髪の毛を整えている間に朝食が出来る。長女と俺が先に食べ始める。そこで次女が目を覚ます。長女は食べ終わると行ってきます、とすぐに学校へ行く。玄関で見送る。相方はエレベーターに乗るまで毎朝見送る。(玄関の前がエレベーターだ)

俺は朝食が終わると風呂を洗って、着替えて、家を出る。

バスに乗って千里中央へ向かい、用事があれば銀行へ行き、何もなければそのまま地下鉄に乗る。

この移動時間は貴重な読書時間だ。

緑地公園で降りて、弁当を作っていない日はスーパーかコンビニに寄る。

店に着き、シャターを上げ、掃除をし、棚を整え、店を開ける。

開けました、とSNSで告知をする。(意味があるのかは分からない)

それからコーヒーを淹れ、一息吐きながらメールを読む。

午前中は通販の発送、入荷があれば店に出す。時々お客さんがやって来る。

裏でこっそり昼飯を食べ、仕事に戻る。少し眠い日もある。

本を読んで通販にあげたり、古本の値段を付けたり、出したり、音楽を聴いたり、接客したりして営業が終わる。

朝来た道を帰る。急いでいる時はモノレールに乗ったり、長女の習い事の迎えに行ったりする。

帰宅すると大抵20時過ぎで、家族の夕飯は終盤になっている。お帰り、と皆元気に言ってくれる。

俺は風呂に入って、相方が作ってくれたご飯を食べる。彼女は次女を寝かしつける。長女はベッドでゲームか漫画かYouTube。

洗濯物を干して、子どもたちが寝ていたら時々二人でビールかワイン。あるいは本を読んで眠る。

俺はこの日常を愛している。

そしてこの日常が永遠に続かないことを知っている。娘たちはそれを知らないかも知れない。

仕事はこの日常の中にある。切り離すことは出来ない。

仕事の手を抜けば、この日常は夢のように崩れていくだろう。

俺はそれを恐れている。

2023.9.15

よく漫画とかである「今に見てろ!」「いつか見返してやる!」みたいな気持ちは俺にもある。

表には出さないけれど。

一人で商売をするっていうのは全部ではないが意外とそういう気持ちが発端になっていたりするものだと思う。また、そういう気持ちがないとやっていけないのではないか。

誰にか?

うちの店には見向きもしない大手出版社、売れっ子の作家、一瞥して素通りしていく客、友人、色々だ。

でも一番は、結局のところ、俺の場合は父親かも知れない。

2023.9.12

「酒のさかな / 高橋みどり」

「帰ってから、お腹が空いてもいいようにと思ったのだ。 / 高山なおみ」

今日買い取った本。

(人生の)最後まで手元に置いておきたいのはこういう本なのかなとふと思う。

食のエッセイは最も売れるジャンルの一つ。ここに平松洋子の本を加えれば無敵だ。

愛だ恋だのはもうほとんどどうでもいいし、社会問題に死ぬまで関心を持っていられるかも疑わしい。

結局、人間食べることが全て、のような気がする。

今は家族でご飯を食べる時間が一番楽しい。

2023.9.12

死者の音楽を聴き、死者の書を読む。

彼らだけが知っていることがある。

2023.9.6

お店にいるお客さんの3人に1人が本を手に持っている時の安心感。

2023.9.5

しんどいし、なんやかんやあるけど頑張ろう、からもう一歩踏み込まなくてはいけない。

2023.8.27

違和感は大事にしたい。

けれど、

たとえ勘違いだったとしても人に対する違和感はずっと残ってしまう。

2023.8.25

もう少しビジネスライクにやった方がいいのではないかと逡巡することがある。

正解なんてないのだから。

けれどビジネスライクにやる、というのがどういうことなのか分からない。

何かもっと出来ることがあるのではないかと考える。

例えば毎朝一時間みっちり掃除をするとか、年賀状を出すとか、電話をするとか、出張をするとか、

やりたくないことではなく、やってこなかったことを。

2023.8.24

(汚染水の)海洋放出が始まっちゃいましたね、とレジで不意に声をかけられる。

見覚えのない年上の女性の方だった。

インスタにこの件について憤りを覚えたので書き込んだのを見て下さっていた。

「私たちに出来ることは何だろうね」とため息をついて出ていった。

2023.8.20

本を買うこと以外の何かを期待されると困惑する。

2023.8.20

この気温の中、よく来てくれているなと思う。

この感じ、何かと似ているなと考えていたら、コロナの緊急事態宣言が出た時と同じだと思った。

あの時も、街の時間が止まったみたいになって、誰も歩いていなくても、本を求めにやって来る人がいた。自然と頭が下がる。

お互いにほとんど言葉を交わさなくても、「大変ですね」という気持ちを共有していたように思う。

「大変」なのはこれからも続くだろう。

結局のところ、政治や社会が安定しないと商売はどこまでいっても難しい。環境問題もそこと密接に繋がっている。

だから、一部の権力者や資本家の言いなりになってはいけない。

反抗のない文化活動、芸術活動、そして商売を僕は一才信じない。

2023.8.13

SNSの種類によって購買層が異なり、購入する本のジャンルも微妙に異なる。

実は少し使い分けて紹介している。それが正解なのかは分からない。

2023.8.8

昨日はiTohenさんへ阿部海太くんの新しい絵本『わたしはきめた』の原画展を観に行った。

この絵本は日本国憲法の前文を詩人の白井明大さんが詩訳し、それに海太くんが絵を描いたものだ。

一緒に観に行った長女は鳩の絵に興味を持って、夏休みの宿題である「平和ポスター」の参考にすると言っていた。

ところで、僕らがお店に着くと先にFOLKの吉村さんがいてアイスコーヒーを飲んでいた。

顔を合わせると当然お互いのお店の話になり、この夏もやはり厳しいですねという話になった。

翌日Twitter(そろそろXと書かねばならないのか)を眺めていたらFOLKさんのところでカレーを出している谷口カレーさんがこの夏は厳しすぎて、カレーの廃棄が続いており、メンタルが削られるのと勿体無いのとで、余ったカレーとご飯を無料で提供すると呟いていた。これは相当しんどいことだと思った。しかしそれと同時にしんどいのはうちだけじゃないんやなと後ろめたさの付いた安心感を覚え、どうしようもない自分に吐き気がした。

2023.8.2

このクソ暑い中ご来店下さる皆様には感謝しかない。本当にありがとうございます。

床に額を擦り付けています。

2023.7.29

あ、この人誰やっけ?どちらさんやっけ?と思いながらいらっしゃいませ、ありがとうございました、と言うてる時がある。だいたい帰られてから30分後ぐらいに思い出す。

2023.7.28

前職の友人が子どもを連れて突然来てくれた。

10年ぶりくらいの再会。

10年あれば色々ある。お互いにいつの間にか子どもが出来ていたり。

以前どこかで書いたかも知れないが店を作って良かったのは知人がこうして訪ねて来てくれること。

他の仕事だったらもう会えなかったかも知れない。電話とかLINEで連絡すればいいとか、そういうことじゃない。

そこに行けば会える場所があること。

2023.7.27

予約しなければ買えないものや行けない場所があることに不自由さを感じる。

何かに支配されているような気持ちになることがある。

そう感じながら、本の予約を受け付ける私は一体どういうつもりなのか。

2023.7.23

カップルで店に来ると大抵はどちらか一方が退屈している。退屈している方はスマホをずっと眺めている。

俺はなんでこんな人と付き合っているの?と聞きたくなる。一方に連れて来られただけだろうというのはもちろん承知している。

だから、稀にいる本に没頭しているカップルを見ると嬉しい。

別件だが店に入ってくるなり写真を撮っても良いですか?と聞くのはいかがなものか。というかどういうつもりなのか。

何をしに来たの?と聞きたくなる。

2023.7.23

朝イチで阿部海太くんが来店。iTohenで展示が始まった。

彼が岐阜に移ってからの再会となる。たまたま今日は次女が店にいて、彼女は海太くんが塩屋にいた頃、家族で遊びに行って会っているのだが、もちろん覚えていなかった。彼女がまだ2歳頃だろうか。

近況報告と来年の約束をして、彼は本と花を買って帰った。展示の最終日に見に行こうと思っている。

2023.7.22

スマホを眺めながら四、五冊ささっと買われるのと、一時間じっくり棚を見て文庫本を一冊買われるのとどちらが嬉しいか。

2023.7.20

佐内正史が店にやって来た。あの黄色いスカイラインに乗って。

僕に写真の世界を教えてくれた人。

20年以上見続けてきた人なので、流石に緊張した。LINEを交換した。

ナナロク社の村井さんと歌人の岡野さんにはお世話になりっぱなしだ。

2023.7.13

写真家は画集を買い、画家は写真集を買うのを散見される。興味深い。

2023.7.12

棚を見て時々本を手に取るが、全く目に写っていない、読んでいない、人が時々いる。彼らは大抵片手にスマホを持っている。

じっくり棚を端から端からまで見ていく人がいるが、全く本に触れない人がいる。

前者は暇つぶしだろうが、後者は最近気付いたのだが、同業者かも知れない。

どちらも気持ちの良いものではない。

2023.6.30

お店の道を挟んだ南側に小学校があり、そのまた南側に病院がある。お店の常連さんも知らない方が多いかも知れない。

駅から店の前を通って病院に向かう人を何人も何年も見ている。

病院から帰路につく人も。

午前中に年配の女性が数冊買って帰る際に、「ここはいつも面白い本置いてるね。通信販売もやってはるの?病院に通ってたんやけどね、死んでしもうて、ここまで来るのもう最後やねん。通販でも買えるんやったらまた見てみるわ」と言った。

「ああ、そうですか。それはそれは。やってますよ。どこから来はったんですか?」と誰が亡くなったのかは聞かずに私は答えた。何度か店に入ったことがあるようだったが私は顔を覚えていなかった。

「枚方から。電車でね。しばらく通ってたんよ。」

「そらちょっと遠いですね」私はショップカードを渡して、通販について説明し、お礼を言った。

病院や歯医者や眼科やお見舞いや何か個人的な都合で生活圏とは違う街に出て、そのついでに寄ってくれることは意外によくある。

彼女は誰を看取ったのか。どんな感情で本を選び、読むのか。彼女が立ち寄れる場所を作れたことを誇りたい。その小さな積み重ねが私と私の店を強くしてくれる。

2023.6.25

近所の焼肉屋の入口正面で、スマホで調べながら入店を躊躇っているカップルがいて、暗い気持ちになった。

せめて見えない場所でやるべきだろう。

2023.6.24

打ち上げが面倒だからイベントを開催するのに二の足を踏むということはある。

2023.6.23

ミシシッピさんの絵を買うために二日連続で来店された方がいた。

一日目に見て迷い、帰宅途中か帰宅後か眠る前に決断し、翌日の朝一でやって来た。

遠くの街から来たと言っていた。

一枚の絵を買うために彼女が過ごした約24時間を想う。

こういう時、店を開けて良かったと思う。

2023.6.22

朝から大雨。今日は車で通勤の日。どの道へ出ても混んでいた。

蜘蛛の子を散らすように家という家、影という影から車が街へ溢れ出す。

自分も蜘蛛になった気分で店へ向かった。

人は揺り籠から墓場まで影から影へ移動しているに過ぎない。

2023.6.21

本を買ってくれた若者が店の写真を撮ってもよいか?と聞いて来たのでどうぞと答えた。

店長さんの写真も撮ってよいか?と聞かれたがそれは嫌だと断った。

2023.6.18

タイトルを変更した。

気まぐれの投稿なので日記とは呼べないし、思考と創作の実験だからだ。

店に入ってすぐに出て行かれるともう出ていくの?となるし、手ぶらで長居されるとどういうつもりなの?と突っ込みたくなる。勝手なものだ。

2023.6.17

最近稀に「現金しかないですけどいいですか?」と聞かれることがある。

「現金がいいのです」

2023.6.13

十日ほど前に、長女のダンス教室へ迎えに行った後、二人で夕食を食べに行った。

千里中央の老舗の中華料理。

娘は天津飯を、僕は焼きそばを、そして唐揚げを二人で分けた。

ビールは我慢した。

それを今日を書くのは日記と言えるのか。

2023.6.12

スーパーに買い物へ行く途中を歩いていたら雀がうずくまるように死んでいた。

妻が魚の鍋が食べたいというので魚を見に行ったがいいものがなく、鱧にした。

今年最初で最後の鱧だろう。

2023.6.11

藤本徹さんの朗読会を開催するため広島READAN DEATへ。

昼過ぎにお店で藤本夫妻と合流。READAN DEATの清政さんも藤本夫妻も元気そうで何よりだった。

三人で一旦店を後にし、近所のお好み焼き屋へ。

お好みは大阪より広島の方が圧倒的に美味しい。違う食べ物という見方もあるけれど。

それから平和公園を散歩。お土産も買う。

戦争と平和について考え、ここで焼かれて死んだ人たちのことを想う。

夕方に店に戻って朗読会スタート。

大分から藤本さんのご両親、近所で仕事をしていた美術家の立花文穂も来てくれた。

本人は緊張していたようでいつもよりも早いスペースで読んでいた。

途中で間違った後、やり直しをしたのだが、その時が一番良かった。

藤本夫妻、清政夫妻、立花さんと僕で打ち上げに。

清政さんがriver cafeという店を予約していてくれた。

エスニックな料理でどれも美味しかったけれど、太刀魚の天ぷらのサラダが絶品だった。

僕は途中で抜けて皆んなに見送られタクシーで広島駅へ。

家に着いたのは0時半頃だった。蒸し暑い夜だった。

2023.5.28

お客さんがいる時はこんな小さな店にわざわざ足を運んでくれて本当にありがとうという気持ちになる。

誰も来ない時はああ何やってるんだ俺は、もうこんな商売やめてしまおう、何で誰も来ないのだ、と荒んだ気持ちになる。

振り子のように揺れる感情で毎日を過ごしている。その内糸が切れてどこかへ飛んでいってしまいそうだ。そうなると、どこまで転がっていくのか。それは元に戻ることが出来るのか。

2023.5.24

一日店に閉じこもっていると、世界は広いんだということを忘れがち。

普段意識しているかと言えばそういう訳でもないんだけど。

SNSに海外の動画や絶景なんかが流れてくるとわしはこんなところに座って何しとるんじゃいとなる。

ふと目を上げると書物が大量に棚に突っ込まれており、そこにもまた世界が広がっている。

もっと本を読みなさい。時間は限られている。

2023.5.5

GWは初めてのお客さんがたくさんいらっしゃって、今まで動かなかった本が売れていく。

嬉しい。

嬉しがっていたら能登地方で震度6の地震。

被害がないことを祈る。

地震の速報が流れる度に原発に異常は見られませんという速報。

これだけ地震の多い国で未だに原発が稼働され続けている異常。

異常な社会、異常な政治、異常な国。

2023.4.22

次女の誕生日。おめでとう。

高校の頃か、大学の頃か、先生と呼ばれる人たちが、

「卒業したら誰も助けてくれないよ」(だからしっかり勉強しなさい)と連呼していたのをたまに思い出す。

ある意味そうなのだろう。社会は冷たい。ところもある。

でも、そんな教育どうなんだろうね。

「助け合って生きないさい」と教えることは出来なかったのだろうか。

あの時の大人の言葉を思い出すたびに静かに怒りに震える自分がいる。

子どもたちがこれからいい先生に出会えたらいいなと思う。

坂本龍一が亡くなって、喪失感が日増しになって、しばらく何も書くことが出来なかった。

娘が生まれてきたことに感謝したい。

2023.3.15

お久しぶりのお客さんが買取の本を持って来てくださる。

大江健三郎、石川達三、中島らも、岡崎武志らの本を買い取る。

友人が鯛焼きを手に持ってやって来る。

お客さんが引いた時を見計らって頭から齧り付いた。

長女が11歳になった。

2023.3.10

今はもう存在しない書店の本棚やレコード屋の棚を思い出すことがある。

本やレコードではなく、それらが陳列されていた棚。それらを含むお店の匂い。

時々小さな自分の店をうろうろしている時、ふいに思い出す。

どこかで繋がっているのだろうか。

今日は驚くほど人が来なかった。

2023.3.9

朝から買取が続く。

春は買取の季節。

店の前の工事のせいか、春の陽気のせいか、視界がずっと白く煙っていた。

店もお掃除をしたい。

2023.3.2

常連さんと府知事選の話。

別の常連さんと豊中市の図書館が削減される話。

買い取った本に1968年の領収書。

2023.2.22

抱っこ紐のお母さんが来店。

それ自体は珍しくもないのだが、彼女は一時間ほど店に居た。

大抵の子連れの親は絵本の棚を見たり、あるいは目当ての本を探して10−15分ほどの滞在で店を後にする。

彼女は店の棚を隅から隅までじっくりと見ていた。抱っこされている子は眠るでもなく、泣くでもなく、ずっと揺られながら母親と同じように本を見ていた。

彼女はじっくり吟味して三冊の本を買っていた。

子どもが寝静まっている束の間、その本を読む時間が幸福であることを願ってやまない。

2023.2.19

トルコとシリアの地震にどう向き合えばいいのか分からない。

他人事ではないのに、自分事のように引き寄せて考えるのが難しい。

距離のせいなのか、考えることを拒否しているのか。

何をどう行動に移せば良いのか分からない。

地球全体が宙に浮かぶ脆い球体に思えて来て、不安が拭えない。

足元が覚束ない場所で息をしている。

2023.2.10

母の誕生日。七十になったらしい。

夕方におめでとうとLINEをしたがその日は返事がなく、翌朝にありがとうと届いた。

昨日はテニスに行ってきたと言う。整形外科に膝やら何やらを何度も診てもらいながらずっと続けている。

長生きして欲しいが母の家系は皆短命なので心配。

家系とか遺伝とかやっぱり関係あるのだろうか。

2023.2.8

昼間に小原晩さんがお土産のビールを持ってやってくる。

凄く美味しいんですよ、と聞いていたミッケラーの缶ビール。

夕方から京都へ向かう。

大切なお客様であり人生の大先輩と食事。西中島南方で阪急に乗り換え、大宮で待ち合わせ。

喧騒から離れ、予約をしてくれていた住宅街にある小料理屋へ向かう。

L字のカウンターと奥に小上がりがある小さな店。

金髪に安全ピンを耳に刺した若い料理人が一人で切り盛りしていた。

仕事のこと、子どもの結婚のこと、本のこと、音楽のことを語り合う。

生きていくこと、死んでしまうこと、についても話した。

苦労もしたけど今は楽しいと仰っていた。

白子の天ぷらが美味しかった。晴耕雨読という鹿児島の芋焼酎を呑んだ。

また行きましょうと握手をして別れた。

2023.2.8

お店をやっていて嬉しいことの一つは古い友人が訪ねて来てくれること。

10年ぶり、20年ぶり、なんてのも珍しくない。

SNSがなければそういうこともなかっただろうか。

2023.2.2

午前中に兵庫県立美術館へ李禹煥を観に行き、そのままお店を開けようかと思っていたが休みにする。

お店を開けてもうすぐ九年。今までは休むことが恐怖に近かったが今は休みたい時は休まないと危ないと思っている。

李禹煥を観て、それから万博方面に戻り、映画スラムダンクを観る。どちらも打ちのめされるほど素晴らしかった。スラムダンクは観ることを敬遠していたけれど、行ってよかった。

「余白」についてずっと考えている。

帰宅し即席の味噌ラーメンにバターを入れて食べる。夕食用に味噌汁と豚の生姜焼きを仕込む。

長女が学校から帰って来て、ダンス教室へ送る。(彼女は帰宅してから外出するまでの僅かな時間にスプラトゥーンをやっていた)

妻は4回目のワクチンを打ってきた。

みんな生姜焼きが美味しかったと言ってくれた。

タレに初めて蜂蜜を入れてみた。

2023.1.28

目覚めるとまた雪が積もっている。

それにしても都市部では雪が数cm積もっただけで慌ただしくなる。

電車は停まり、近所では車が滑って衝突している。

念の為車で出るのを避けて、妻は次女を保育園へ送って、それからモノレールで一足先に店へ。

僕はある程度の家事を済ませてから長女と家を出る。

雪が溶けて来ていたので迷ったが子どもが怪我をしては元も子もないと思い、モノレールで行くことにした。

長女は千里中央のダンス教室へ、僕はそれを見送ってそのまま店へ。

久しぶりのお花の日ということで朝から賑わう。

嬉しいのも束の間で、昼過ぎから首がもげるように痛くなる。

腰、背中、肩、首へと龍のように痛みが走り、それは首へ到達するとその日の夜までそこに留まった。

自宅に戻ると雪は跡形もなく溶けていたが、首の痛みは消えない。

次女が「ゆきやこんこ ゆきやこんこ」と繰り返し歌っているのを聴いて痛みが少し和らぐ。

それでもお酒を飲むのも我慢して早々に眠った。

2023.1.24

10年に一度の大寒波ということで、予報通り夕方から雪が降り始める。

冷え込んで来るに連れて客足が遠のく。客どころか誰も歩いていない。

ダンスの習い事をしている長女を迎えに行って、千里中央からモノレールで帰る。

地元の駅に降りると雪景色。

僕は大阪で育ったわけではないので雪が珍しいわけではないが、滅多に積もらない雪が積もって娘は目を丸くしながらはしゃいで帰る。雪の球を握りしめていた。

僕は「滑るよ、転ぶよ」とばかり言っていた。

はしゃいだ娘はニット帽をどこかで落としたことに帰宅後気付き、僕は帰ってきた道を辿るためにまた雪の中へ出た。

2023.1.21

paypayは使えませんかと立て続けに3回言われる。

paypayは使えない。

使えないんよ。

カードは一千円以上からお願いしています。

便利は搾取と同義だろうか。

2023.1.20

細野さんが幸宏さんについてコメントを発表した。

人生を一冊の本に喩えていた。

これだけの本に毎日囲まれいると幸福な時もあれば息苦しく思う時もある。

2023.1.17

28年前の朝はもちろん良く覚えている。15歳になったばかりだった。

僕は間接的にも直接的にも被災した。

いつかこの時のことを上手く書ければと思う。

あれから28年の年月が流れたことに信じ難い気持ちが滲み出してくる。

本のページを捲れば一瞬で時間が飛ぶが、そんなに容易い年月でもない。

28年、色んなことがあった。

2023.1.15

口にすると感情が溢れて涙が流れるように

文章にすることでも同じことがある。

自分は本当は悲しいのだ、と気づくことがる。

高橋幸宏さんが亡くなった。

2023.1.13

家族のために働く

自分のことなんてどうだっていい、そんな日がある。

そんな日が増えてきた。けれどそれを家族は喜ぶだろうか。

音楽家の寺尾紗穂さんが数年ぶりに来店。

近くに来たから寄って下さった。音楽も文章も精力的に活動しておられる。

見習わなくては。

2023.1.12

こんなにもたくさんの本が溢れているのにどうして世の中から戦争や暴力や差別は消えないのか

私たちはどこから来てどこへ行くのか

朝一で小原晩さんがエッセイ書きましたと持ってくる。

2023.1.8

言葉では表せないもの、というものは確かにあると思うが、そこに逃げてはいないか。

言葉と真剣に向き合っているだろうか。

僕は音楽家でも画家でもないのだから。

2023.1.6

新年の始まり。昨夜は少し緊張していたのか上手く眠れなかった。次女が眠りながら鼻を啜っていた。

眠気と緊張感の拭えぬまま店に着く。

掃除機をかけ、窓を拭くと少し汗ばむ。程よく身体も心もほぐれて行く。

豊田道倫さんから詩集が届いていた。

2026.01.10

ドラゴンボール

正月。

少し遅れて実家のテーブルに着きお屠蘇を飲み干した私に、隣に座った母が待ってましたとばかりに言う。

「お父さん、ドラゴンボール知らんねんて」

びっくりするやろ、という笑みを浮かべている。

一月一日から何の話なのか。どこでドラゴンボールの話になったのか。恐らく昨夜の紅白に野沢雅子が出ていたからだろう。

それは聞かずに

「ほんまに俺のこと何も見てへんかってんな」と私はテーブルに並んだお節を見渡しながら呟く。

父は母の横で既に顔を赤くしている。

ドラゴンボールのアニメは私が小一の時に始まった。1986年だ。まだリモコンのないテレビだった。

それから小学校高学年頃まで母と妹とずっと見ていた。

小三か小四のころにジャンプを毎週買い始めた。悟空は既にヤジロベーと出会っていた。

アニメとは違った漫画の迫力に取り憑かれ、やがてコミックを買い求めた。一気に何巻も買えないので、同じ巻ばかりを何度も読んだ。

父とは小学校を卒業する時期から口論が増え、中高とまともに会話を出来なかった。

私が何に興味があり、何を見て、何を感じていたのか、何も知らなかったと思う。

そのことについて今となっては特に感じるものはないのだが、父は酒を飲むと「あの頃はすまんかったなあ」としつこく私に絡んでくる。

しかしドラゴンボールの存在そのものを知らないとは、、確かにびっくりする。

けれど、父は忙しかったのだ。

80年代から90年代、朝から晩まで働き、土曜も働き、日曜は付き合いか何かでゴルフやら何やらに出掛けていた。

ビタミン剤を毎日飲み、満員電車に揺られていたのだろう。

そのお陰で私だって大学にまで行けたのだ。

父にもう少し余裕があれば、父と私の関係ももっと違っていたものになっていただろう。

そして1995年か、2001年か、世界は加速度的に忙しくなり、余裕を失った。文字通り、忙殺されている。

父にもう少し余裕があれば、社会にもう少し余裕があれば、世界にもう少し余裕があれば、

人にもう少し余裕があれば、他者や他国を想う気持ちも目に見えるように現れるのだろうか。

なぜ世界は今もこんなにも暴力に溢れているのか。

願いが一つだけ叶うとするのなら、分け隔てなく人を思いやる気持ちが世界中に溢れて欲しい。

2024.06.09

10年

かつて店の前には煉瓦造りのマンションが建っていて、そのエントランスには花壇があり、春になると黄色いモッコウバラを咲かせていた。古い煉瓦に黄色いバラはよく映えていた。店のカウンターからはそのバラがよく見えた。3年ほど前に、耐震性の問題だかでそのマンションは花壇ごと解体され、今は新しいマンションが建っている。バラがどうなったのかはわからない。

店を出てマンションに向かって左に折れるとすぐに交差点があり、右手には交番がある。交番の前を通り過ぎ、100mほど北に向かうと右手にスーパー、道を挟んだ向かいにファミリーマート。そして数m進むと緑地公園駅に出る。店から駅まで一直線、5分ほどだ。駅を通り過ぎてさらに進む。信号のない交差点。右手に駐車場、その向かいには駿台の予備校、交差点の角に弁当屋。その交差点からまた北に進む。この道は下り坂になっていて、歩道がかなり狭くなる割に交通量は多く、通る度に危ないなと思う。坂を下り切って、信号の手前の小道を右に曲がるとまた別の煉瓦造りの小さなマンションがあって、その3階の一室でblackbird booksは始まった。かなり古いマンションで(確か)入居者が減ってきたということで事務所や店舗に使ってもらおうとテナントを募集していたのだ。全てワンルームだった。当時1Fにあった器屋の「ミズタマ舎」さんに遊びに行ったら、そういうことを教えてもらって、条件などを聞いたら破格だったので、ほぼ即決した。

平日は他の仕事をしながらお金を貯め、週末だけその小さな部屋で細々と2年ほど営業して、今の場所へ移った。週末だけでもとにかく開業しないことには始まらないと考えていた。ワンルームの規模でやっていくつもりはなかったので元々他所へ移る前提で借りた。小さな部屋だったが自分の居場所を作れたようで誇らしい気持ちになったのを覚えている。

すでにオンラインショップを始めていたこと、屋号でSNSを使っていたこと、ビラ配りなどをしたこともあって、最初の何日かは意外なほど人が来てくれた。こんなわかりづらい場所まで階段を上ってやってくる人たちを見て、これはやっていけるのではないかと思ったのも束の間、客足はすぐに途絶えた。開業したのが6月で、梅雨の最中というのも大きかった。この年は毎週末が雨で街中が濡れていた。ミズタマ舎さんは1Fに出していたうちの看板が「濡れてるとこしか見たことない」と言い、ぼくは苦笑しながら内心はかなり焦っていた。梅雨が明けると間もなく真夏になり、駅からマンションへ数分歩いただけで汗が滝のように流れ、Tシャツと足取りを重くした。オンラインは動いていたし、本当に家賃は安かったので、売り上げがゼロの日があってもやっていくことは出来たが、店はお客さんが来ないと何も始まらないので、店を持てたことの喜びは徐々に消えていった。店をやる理由が見出せないのだった。

お盆を過ぎた頃からか、ある年配の女性が毎週顔を見せるようになった。50代後半から60代。小柄で地味な服装。30分ほど滞在し、一冊か二冊、必ず購入する。金額や冊数を問わず、定期的に扉を開け必ずお金を落としてくれるお客さんは神様と言っていい。その神様はどこから来ているのかわからなかったが、毎週来るということは恐らく近所なのだろう。その開業の年、夏の盛りから冬が静かにやって来るまでぼくは彼女のために店を開けた。彼女は暑い日も寒い日もどこからかやってきて、エレベーターのないマンションの階段を上り、どこの馬の骨かわからない無愛想な男が待っている古本屋の扉を開くのだ。彼女の中の何かを上手く捉えることが出来たのか、あるいは暇つぶしや散歩に丁度いいと思われたのか、どちらでも何でも構わない。とにかくぼくにとっては彼女が買ってくれることがやりがいとなった。そして週末だけとは言え一日でも店を休むことは彼女の大切な時間を奪ってしまうことになるのではないかと思った。彼女のために店を開けたい。彼女の歩いてくる道の先にぼくの店があり、その道筋から逸れないことが、お店を軌道に乗せることだと考えた。お店を続けるに当たって、目標、目的、願望など色々あるがぼくはまず見通しが欲しかった。この店に本を買いに来てくれる人がいること、品揃えは間違っていないこと。彼女が扉を開けることはその見通しをほんの僅かだが少しずつ確固たるものにしてくれた。数ヶ月して、当時まだ使っていたFacebookにとてもいい本屋だ、近所にこんな本屋が出来て嬉しいと彼女がコメントをくれた。神様はやはり近くに暮らしていたのだ。

長い冬が終わり、緑地公園の木々が涼しげな緑色に変わる頃、神様の来店が段々と減り始めた。毎週が隔週になり、隔週が月一になり、また梅雨が巡って来る頃には足が途絶えた。一周年の頃には常連と呼んでいい人たちも少しずつ出来て、本が売れないわけではないのだと自信を深め、そろそろもう少し広い場所へ移ろうと考え始めていた。どれくらいの家賃で、どれくらいの冊数を揃え、どれくらいの売り上げが一日あればやっていけるか。そんな見通しが立ち始めた。しかし彼女が顔を見せなくなったことが気に掛かっていた。

その梅雨の日も雨が降っていた。彼女から店に電話が掛かってきた。電話なんて初めてだ。申し訳ないが足を運ぶことが出来なくなったので今から言う本を宅配してくれないかとのことだった。ぼくは快諾し、店を閉めた後に彼女の家に向かった。彼女の家は駅とスーパーの並びにあるマンションの一室だった。エレベーターで彼女の部屋に向かい、呼び鈴を押す。家族であろう男の人が出てちょっと待ってくださいと言った。しばらく扉の前で待っていると彼女が出てきた。彼女はいつの間にか痩せ細り、弱々しく微笑んで用意していた代金をぼくに渡した。そのお金を持つ手はぼくがいつも見ていた手ではなかった。ぼくは状況を瞬時に理解し、本を手渡しながら「ありがとうございます。いつでも配達するので言ってください」とほとんど早口で、けれど大きな声で言った。彼女は「ありがとう」と微笑んで扉を閉めた。それが彼女との最後になった。

嫌な予感が的中したことにぼくは動揺し、何をどうすることも出来ないことに憤り、彼女が足を運んでくれた時間と日々を振り返った。また電話の掛かってくることを期待したのは束の間で、数週間後に亡くなったことをFacebookで知った。それからしばらくして良い物件が見つかり、今の場所へ店を移した。

今の店を彼女は知らない。あの見事なモッコウバラを見たこともない。10年経った今も毎日彼女の住んでいたマンションの前を通る。その道を通って店を開け、店を閉めるとその道を通って駅に向かう。毎日彼女のことを考えるわけではない。ただこうして振り返る時には彼女のことを思い出さずにはいられない。彼女がいなければぼくは早々に挫けていたかもしれないのだ。彼女の最後の「ありがとう」という声に耳を傾け、これからも店を開けるのだろう。

2024.03.24

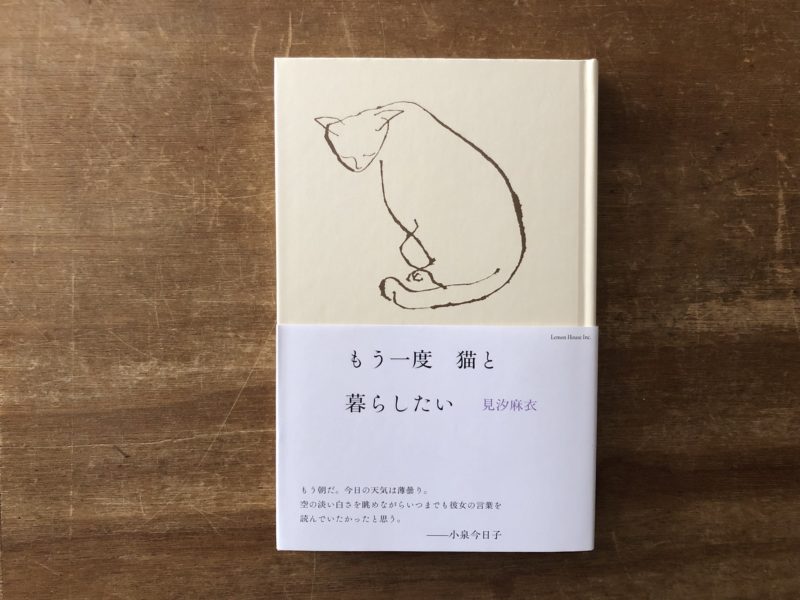

『もう一度猫と暮らしたい / 見汐麻衣』 さようならを伝える本

およそ10年ぶりに会う著者の夫が読んで欲しいと本を携えて東京からやって来た。

彼が立ち上げたレーベルから出すという。著者はシンガーソングライターで、一度彼女のライブを見たことはあったがその時は別のアーティストが目的だったこともあり正直に言うと歌も声も覚えていなかった。

レジで本を受け取った。上製のしっかりとした本だった。

どういう経緯かは知らないが装画は横山雄で帯文は小泉今日子。

見た目はいい本だと口には出さず胸の内で思い、特に内容の話はせず彼は買い物をして帰って行った。

本は物だからデザインが良い本であればすぐに扉を開いてみたくなる。

そのまま店で流し読みをして、家に帰り就寝前に精読した。

なぜ今まで本を出す(書く)ことがなかったのか、この文体はどこからやって来たのか、というのが最初の感想だった。それほどに比類出来る本も作家も見当たらなかった。

電車、喫煙所、台所(「お台所」の話が凄く良い)の風景、読んだ本や映画の話が幾つか続きエッセイの王道かと読み進めていくと次第に幼少の記憶を元にした文章が増えてくる。父親が家に帰って来なくなったこと、祖父母の家に預けられたこと、母の経営するスナックで歌を歌い小遣いを稼いだこと。この経験は多分に決定的で、9歳の頃から4年間、著者は店のカウンターで歌を歌った。スナックのカウンターだから、恐らくそのほとんどは歌謡曲だろう。そして松本隆ではなく、阿久悠の歌詞が文体に影響を与えていると思う。それから今に至るまで彼女は歌い手であり続けている。アーティストになりたいという夢があったのではなく、幼少の頃からそれは生活の糧であったわけだ。このバックボーンの強靭さが言葉の生い茂る幹のある文章を支えている。

幼少の頃の断片的な記憶を拾い上げながら「さかさまにゆかぬ年月よ」という紫式部の言葉を引用した手紙のようなエッセイからこの本は更に深みを増してくる。

「生き死に」とは、生まれた瞬間から誰の身の上にも等しく定められている事で始めから完結しているのだと思います。「死ぬまで生きる」と言う、永遠に回帰する時間の中にこの身を投げ出された瞬間から、自身の中にだけ在るものと捉えていた「命」は、他者との交わりが始まる事で、他者の中にも育まれ、関わり合い、支え合う都度、発酵していけるものだと思うようになっています。(「さかさまにゆかぬ年月よ」より)

タイトルになっている「もう一度猫と暮らしたい」はやはり幼少の頃の出来事が書かれている。祖母の「命は平等ではない」という言葉と「間引き」の経験が強烈で、当時6歳だった著者の記憶に深く刻まれることになった。

灯火のように揺れる命、そして現れては消える記憶に別れを告げる。もう戻らない時間を嘆いているわけではない。これは、本人の意図とは関わらず、「さようなら」を伝えるための本なのだ。

発売からずっと売れているから評判になっているだろうと思い、原稿の依頼がたくさん来ているのでは、と著者の夫に聞いてみた。来てるみたいだけどね、易々とは受けてないみたい。記憶を切り落とし、言葉を尽くして文章にするのだ。文章にするということは、本人の言葉を借りれば、その記憶を弔うということだ。簡単に手放すことはしないのだろう。その態度が文体にも現れている。

2023.10.15

2023.11/1(wed)- 11/12(sun) 吉田亮人『The Screw』展 11/12 トークイベントご予約受付中

京都を拠点に活動を続ける写真家、吉田亮人による新作「The Screw」を展示します。

キャリア初期から働く人々を被写体として撮影してきた吉田は、これまでバングラデシュ のレンガ工場や皮なめし工場、日本の海苔漁師、製革所で働く人々などを写真に収めてきました。

本作は吉田が2012年から2018年まで撮り続けてきた、船舶の推進力となる「スクリュー」を作るバングラデシュの労働者にフォーカスした作品です。 薄暗い工房で、真っ赤に煮えたぎり、強い光を放つ鋼鉄と格闘しながら肉体労働に従事する労働者たちの威容を捉えたモノクロームの世界に圧倒されるでしょう。

この作品発表に併せて、吉田とヴィジュアルアーティストの鈴木萌が共同で立ち上げた写真集出版社「Three Books」から大判の写真集「The Screw」が刊行されました。 この機会に是非ご覧ください。

また、最終日の11月12日にはトークイベントを開催します。

吉田さん、そしてThree Booksを吉田さんと共に立ち上げた鈴木さんが沖縄からオンラインで参加予定。

トークでは、お二人の写真活動と写真集制作について、「写真」と「写真集」を取り巻く環境、Three Booksを立ち上げた経緯、The Screwについてなどを中心にお聞きする予定です。

吉田さんは当店に約4年ぶりのご登壇、鈴木さんは昨年9月の展示以来の当店お目見え(オンラインですが)です。

是非ご参加くださいませ。

Three Books(吉田亮人、鈴木萌)トークイベント

11月12日(日)18:30 スタート

参加費2000円 定員20名さま

ご予約 info@blackbirdbooks.jp / 06-7173-9286

(お名前、人数をお知らせください。定員になり次第、受付終了となります)

copyright © blackbird books all rights reserveds.